전쟁이 낳은 미술 운동: 다다이즘과 초현실주의

🏛️ 1. 전쟁이 미술 운동에 끼친 영향

1차 세계대전과 2차 세계대전은 단순한 군사적 충돌을 넘어, 예술의 표현 방식과 사유 구조를 완전히 뒤바꿔 놓았다. 전쟁을 직접 경험한 예술가들은 기존의 조화롭고 미학적인 전통 미술로는 참혹한 현실을 표현할 수 없다고 느꼈다. 그 결과로 나타난 것이 바로 **다다이즘(Dadaism)**과 **초현실주의(Surrealism)**이다. 두 운동은 전통 예술에 대한 반발이자, 전쟁이 남긴 트라우마의 예술적 대응이었다.

🎭 2. 다다이즘: 전쟁에 대한 부조리한 반응

1916년, 스위스 취리히의 한 카바레에서 시작된 다다이즘은 "의미 없음"을 선언하며 예술계에 등장했다. 다다이스트들은 인간 이성, 과학, 문명에 대한 불신을 바탕으로, 전통 예술의 모든 규범을 조롱했다. 전쟁의 잔혹함이 이성의 산물이라면, 예술은 무의미함으로 대응해야 한다는 논리였다.

- 트리스탄 차라(Tristan Tzara): 다다이즘 창립자 중 한 명으로, 다다 선언문을 통해 예술의 무정부주의적 성격을 강조했다.

- 한나 회흐(Hannah Höch): 잡지 사진을 오려 붙인 포토몽타주 기법으로, 당시의 군국주의와 남성 중심 사회를 신랄하게 비판했다.

- 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp): *샘(Fountain, 1917)*이라는 변기를 전시장에 출품하며, "무엇이 예술인가"에 대한 철학적 질문을 던졌다.

다다이즘은 단명한 운동이었지만, 이후 예술의 개념을 근본적으로 확장시키는 계기를 마련했다.

🌌 3. 초현실주의: 무의식으로 피신한 예술

1차 세계대전이 끝난 직후, 다다이즘의 정신을 계승하면서 초현실주의가 프랑스를 중심으로 등장했다. 초현실주의자들은 이성과 논리가 파괴된 시대에, 예술이 향해야 할 방향은 무의식과 꿈의 세계라고 보았다.

- 앙드레 브르통(André Breton): 1924년 초현실주의 선언을 통해 이 운동을 철학적으로 정립하며, 꿈과 현실의 경계를 넘는 예술을 제시했다.

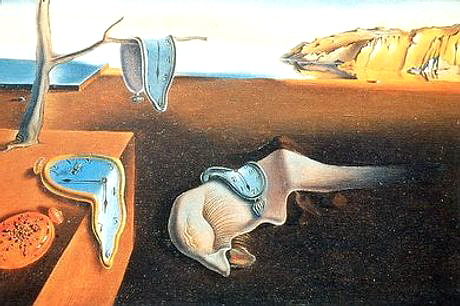

- 살바도르 달리(Salvador Dalí): 꿈속의 논리를 바탕으로 기이하고 환상적인 풍경을 그렸다. 대표작 *기억의 지속(The Persistence of Memory, 1931)*은 흐물거리는 시계를 통해 시간의 유동성을 표현했다.

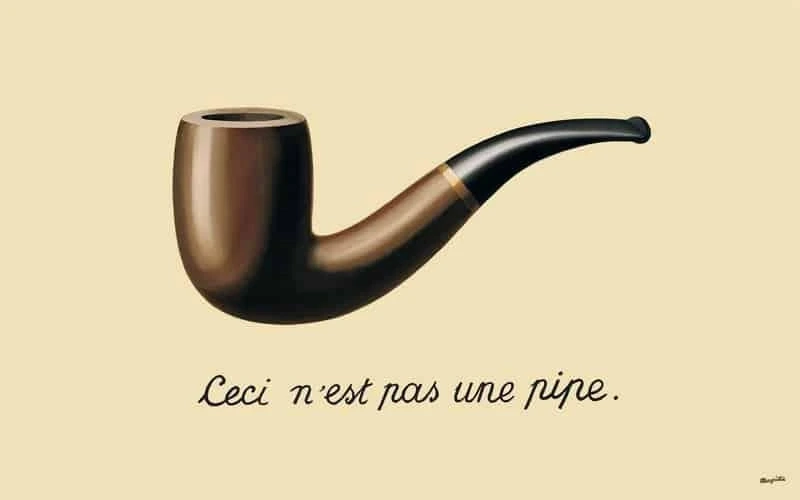

- 르네 마그리트(René Magritte): *이미지의 배반(La trahison des images, 1929)*에서 담배 파이 밑에 “이것은 파이프가 아니다”라는 문장을 적어 언어와 이미지의 관계를 문제 삼았다.

초현실주의는 문학, 영화, 연극 등 다양한 예술 장르로 확산되었으며, 전후 미국과 유럽의 현대미술에도 깊은 영향을 주었다.

🧩 4. 두 운동의 공통점과 차이점

|

구분

|

다다이즘

|

초현실주의

|

|

출현 시기

|

1916년 (1차 대전 중)

|

1924년 (전후 프랑스 중심)

|

|

주요 특징

|

무의미, 반예술, 조롱

|

꿈, 무의식, 상징

|

|

대표 기법

|

포토몽타주, 레디메이드

|

자동기술법, 환상적 묘사

|

|

대표 인물

|

트리스탄 차라, 뒤샹, 회흐

|

브르통, 달리, 마그리트

|

|

사회적 맥락

|

전쟁의 부조리함에 대한 반응

|

전후 사회의 불안과 트라우마

|

두 운동 모두 기존의 예술 형식을 해체하고, 예술의 새로운 가능성을 모색했다는 점에서 큰 의의를 갖는다.

🚀 5. 오늘날의 시사점

다다이즘과 초현실주의는 단지 한 시대의 유행으로 끝난 것이 아니라, 예술이 현실을 어떻게 받아들이고 대응할 수 있는지를 보여주는 상징적 사례다. 전쟁이라는 극한 상황이 없었다면 이처럼 급진적이고 실험적인 운동도 태어나지 않았을 것이다.

오늘날의 현대미술도 여전히 사회적 트라우마, 불안, 정치적 혼란 속에서 이들 운동의 영향을 받고 있다. 디지털 시대의 미디어 아트, 실험영화, 개념미술 등에서도 그 흔적은 뚜렷하다.

다음 편에서는 전쟁 이후, 특히 2차 세계대전 이후에 등장한 추상 표현주의와 미국 미술의 부상에 대해 살펴볼 예정이다. 🎨