최근 발생한 산불 현장에서 재난을 직접 목도한 사람들의 절망에 찬 표정을 보며 문득 떠오른 작가가 있습니다. 삶과 죽음의 경계에서 고통받는 이들의 모습을 예술로 담아낸 이, 바로 케테 콜비츠입니다. 오늘은 그녀의 작품을 통해 비극을 마주한 인간의 내면을 들여다보려 합니다.

전쟁은 인간의 역사에서 결코 떼어놓을 수 없는 비극입니다.

동서양을 막론하고 수많은 전쟁이 반복되어 왔고, 지금 이 순간에도 세계 어딘가에서는 총성과 고통이 이어지고 있죠. 전쟁은 국가와 사회, 그리고 개인의 삶에 깊은 흔적을 남기는 사건이며, 예술가들 역시 이 현실에서 자유로울 수 없었습니다.

그렇다면 예술가들은 전쟁을 어떻게 인식하고 표현했을까요?

오늘 소개할 화가는 독일의 여성 작가, **케테 콜비츠(Käthe Kollwitz, 1867~1945)**입니다.

“탯줄을 다시 끊는 심정”— 아들을 잃은 ‘엄마 화가’의 절규

콜비츠는 1·2차 세계대전이라는 격동의 시대를 살아낸 작가입니다.

독일에서 태어난 그녀는 사회주의적 사상과 인도주의적 관점에 깊이 영향을 받으며, 평생을 약자와 고통받는 이들의 편에 서려 노력했습니다. 남편은 의사였고, 두 아들을 둔 어머니로서 가정과 사회 문제를 동시에 껴안으며 예술을 통해 현실을 고발했죠.

그녀는 노동자들의 삶과 전쟁의 참상을 리얼하게 그려낸 리얼리스트 화가로, 특히 여성의 시선으로 본 고통과 슬픔을 작품에 녹여냈습니다.

1914년, 1차 세계대전이 발발하자 그녀의 둘째 아들 ‘페터’는 자원입대하게 됩니다. 그러나 전선에 투입된 지 겨우 20일 만에 전사하고 말죠.

콜비츠는 아들의 죽음을 전하는 단 한 장의 통지서를 받아들며 깊은 절망에 빠졌습니다. 그녀는 이렇게 기록합니다.

“아기의 탯줄을 또 한 번 끊는 심정이다.

살라고 낳았는데, 이제는 죽으러 가는구나.”

그녀는 이후 몇 년간 창작 활동을 중단했다가, 1920년대 초 ‘전쟁 시리즈’라는 판화 연작을 통해 다시 붓을 들게 됩니다.

《부모》, 전쟁이 남긴 상실의 얼굴

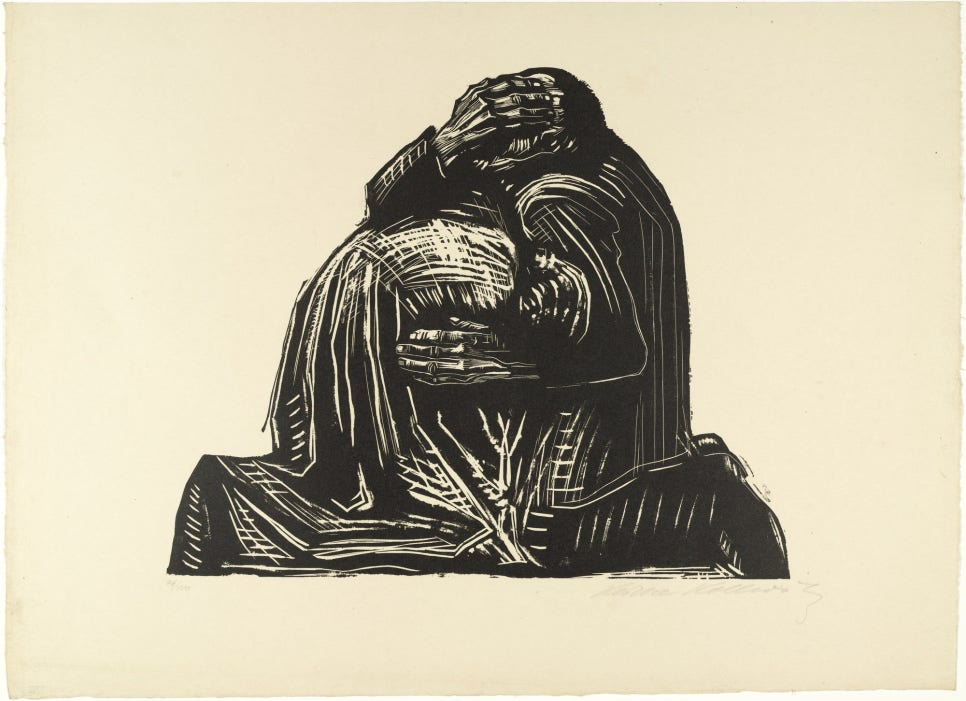

그녀의 대표작 중 하나인 **『부모』(1923)**는 자식을 잃은 부모의 절망을 담고 있는 작품입니다.

전쟁 통지서를 받아든 후, 서로를 부둥켜안고 있는 부부의 모습이 화면을 가득 채웁니다.

아버지는 한 손으로 얼굴을 감싸고, 어머니는 그의 품에 머리를 파묻고 있죠.

목판화 특유의 거칠고 강렬한 선은, 그들이 겪은 비통함을 더욱 강하게 전달합니다.

이 작품은 단순한 윤곽과 흑백의 대비만으로도 보는 이의 가슴을 먹먹하게 만들죠.

콜비츠는 개인의 상실을 넘어, 그것이 사회 전체의 비극임을 작품 속에 담아냈습니다.

그녀의 슬픔은 단지 한 ‘엄마’의 감정으로 끝나지 않고, 모든 부모와 인간이 공감할 수 있는 ‘공통의 상처’로 승화된 것입니다.

예술로 말하는 사회적 울림

콜비츠는 자신의 예술이 개인의 감정에만 머무르지 않기를 바랐습니다.

『직조공의 봉기』, 『농민전쟁』 등 이전의 사회참여적 작품들과 마찬가지로, 『부모』 역시 전쟁이 남긴 고통과 질문을 세상에 던지는 작업이었습니다.

그녀의 화폭에는 현실의 고발, 그리고 치유의 가능성이 공존합니다.

이처럼 케테 콜비츠는 아들의 죽음을 통해 얻은 깊은 상처를 예술로 승화시켰고,

그 안에 담긴 슬픔은 지금도 여전히 많은 이들에게 깊은 울림을 주고 있습니다.

이번 산불로 삶의 터전을 잃은 이재민들 또한 깊은 상실감과 고통 속에 있습니다. 그분들이 하루빨리 일상의 안정을 되찾고, 예술이 지닌 위로의 힘과 치유의 저력이 다시금 빛나기를 바랍니다. 절망의 순간에도 예술은 희망을 잃지 않도록 돕는다는 사실을 콜비츠의 작품을 통해 다시금 되새겨봅니다.

'ART' 카테고리의 다른 글

| 요즘 핫한 작가, 김윤신 – 자연과 우주의 조화를 조각하다 (0) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 이우환, 현대미술 거장과 글로벌 시장에서의 가치 (0) | 2025.04.09 |

| 재난이 던진 질문, 예술이 남긴 응답: 산불 이후의 예술 이야기 (0) | 2025.04.05 |

| 전후 미술의 또 다른 흐름: 팝아트, 미니멀리즘 그리고 동시대 미술의 시작 (0) | 2025.04.05 |

| 전후 미술의 대전환: 추상표현주의와 미국 미술의 부상 (0) | 2025.04.05 |